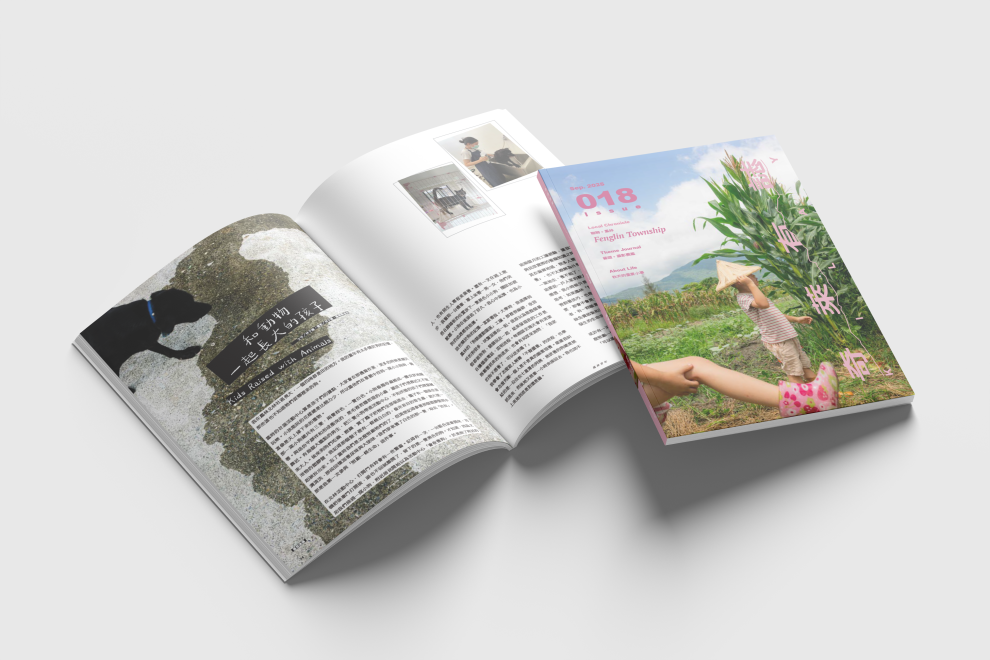

奇萊有誌VOL.18 鳳林鎮

客而家焉——在鳳林小鎮,慢慢安生

主持/莊慕華(小海)。文字/歐陽夢芝。攝影/鍾順龍

地點/美好花生

「客」,是行走途中的身分,是尚未落地之名。「過豐坪大橋就像回家」、「鳳林就是我家」,所謂「客家」,從來就不是過客,而是把異鄉活成真正的家。

當《奇萊有誌》編輯團隊驅車前往聊天場地「美好花生」時,不靠導航,只要看到剪得像紳士帽列隊歡迎的榕樹們,就知道——鳳林鎮,到了!這條外環道簡直是小鎮「門面美學」的伸展台,從在地人戲稱的「水母樹」彎進村落後,各家各院大鳴大放,都是一座微型美術館,園中盆栽錯落有致、花開有時;展覽名稱是「生活」,是鳳林人對家的自信與尊重。

什麼是家的味道?

美好花生店主鍾順龍的母親、人稱鍾媽媽的劉秀霞,在「昨天三餐吃什麼?」中,信手捻來就上菜:苦茶油拌麵線、龍鬚菜炒三層肉、冬蟲夏草燉雞湯⋯⋯雞自己養、菜自己種、梅乾扣肉一定要油,香氣才夠。有人想當鍾媽媽的小孩、但來不及投胎,當媳婦可以嗎?乾脆我們現世解決,主持人小海興奮地說:「不然來辦場『鍾媽媽一日媳婦養成班』,大家+1嗎?」

畢竟家的味道,不只是鍋裡常煮著什麼,更是一句「沒有?我自己來!」——那是老鳳林人對持家的堅持與霸氣。

當「鳳林三件事」與「鳳林餐桌有什麼?」兩題答案高度重疊時,代表地方認同已與飲食高度綁定;食物不只是生活,還承載鳳林意象。答案不意外出現了許多客家美食:菜包、草仔粿、蔭冬瓜,其他就是無窮盡的花生宇宙(及其加工品)了。有人說:「盛產時吃季節菜吃到怕。」意思是當你的田裡絲瓜大出時,左鄰右舍也是,吃不完就你送我還,互相傷害。聊到這裡,小海小結:「食材和手藝都在這裡。」從產地到餐桌,幸福到怕的鳳林人,到底是抱怨還是炫耀呢?

就是合菜!

當問出「全家團聚吃什麼?」時,「家」又再度站上C位。他們的答案高度一致——不是桌菜,就是合菜!(同義詞無誤)這也難怪鳳林的合菜餐廳這麼多。「吃合菜,是放過媳婦和媽媽!」媳婦李美玲吶喊。在鳳林,個人主義不太盛行,圍桌吃飯才是團聚真義。

聊起「鳳林哪裡與眾不同?」編輯團隊這才知道,鳳林的水質軟、很好喝,還有剝皮辣椒是出自鳳林。有人補充,這裡蝸牛很多、環頸雉更多,還有校長密度也奇高(這組合哪裡怪怪der)有趣的是,珍恩發現鳳林很多年長女性都豪邁健談,樂於分享生命故事,「有次一位大姐還笑說:『都說鳳林校長多,但查埔人攏賰一支喙啦!』」至於這否是鳳林限定⋯⋯嗯,不與置評。

鳳林還有許多全臺第一:第一個獲得國際慢城的認證城市,還是青壯年人口佔比最低、老年人口佔比最高的鎮。也因為鳳林人對水源自豪,才會在「鳳林最熱鬧的一天」,出現同樣的答案——抗議卜蜂養雞場設置。五年前的那一天,為了護水護田,不分老少全都出現,「那是破天荒第一次抗議。」也是鳳林人對家最有力的捍衛。

有人說過年最熱鬧,也有人說是「百鬼夜行」舉辦時。時間往前翻頁,火火說起小時候第一家超商開門、陳美珍提起壽天宮的大廟做戲,人多到滿出來似的,「那次有嚇到。」他們異口同聲。只見鍾媽媽悠悠說起真實版的鄉野奇談——四十年前的一場乾旱,讓全鎮茹素三天,還三跪九叩到箭瑛大橋祈雨⋯⋯。好的我信了,客家人的硬頸,絕非浪得虛名。

鳳林,還在長成他們想要的樣子

鳳林擁有大面積的國有地,一直以來就是大型開發計畫的許願池擔當,現在尚存的謎之場域如:環保科技園區、貓狗躍動公園、鳳林遊憩區等,都安住一隅,靜待大家預約前往,但這都不是鳳林人「最常去的三個地方」。他們常去全聯、菜市場、公園、林田山、溪畔步道,或是圖書館、書店和農友家(竟然沒有人寫去超商)。讀書風氣盛,空間節奏鬆,鳳林人把生活過得有滋有味。

至於那座還在運作的輕航機場,廖美菊老師語出驚人地說:「聽說有人開輕航機從海岸山脈飛過來買東西!」到底是貧窮限制了我們的想像,還是休閒格局早已飛出新的高度?

有人笑稱那些大量的國有地「很適合棄屍」,也正是那些空地,帶出鳳林人對大量光電預定地的隱憂。有人表達還在習慣保守氣氛,和大小事情皆慢(包括行政效率)的慢城生活,也有人對人口結構的變動感到憂慮,「人口若跌破一萬以下,民意代表和行政資源都會減少,生活機能會開始往下崩盤⋯⋯」

地方發展都具有兩面性,一個城鎮的成熟度,在於生活在此的人們,感到滿足之餘,仍保有反思與批判能力。聊到這裡,鳳林的輪廓變得清晰又立體。「聽起來鳳林正處在一個危險平衡,公共資源漸漸減少,但民間還在努力撐著。鳳林人想得不只是柴米油鹽而已,而是很實際的、這裡要長成我們選擇的樣子!」小海的結語很客家,樸實無華。

人在地方裡活出「家」,地方也因人而成為家——這不是繞口令,而是鳳林場結束後,我們心中共同的感受。這種認同感與歸屬感的關係,如同莫比烏斯環,來路與去向終將環繞成圓。這群「客人」雖已不屬於原鄉,卻讓他鄉變故鄉,只要繼續住下去,就會明白,家與鳳林之間,其實沒有分際。

從客而家焉,到土生土長——鳳林,還在長成他們想要的樣子。